Curiosità dal Web - LarderiaWeb

- Dettagli

- Categoria: Curiosità dal Web

Non

dobbiamo aspettare fino a quando la crisi della società raggiungerà il

livello di pericolo. Dobbiamo agire! Ogni persona può agire. Se ognuno

di noi fa la sua parte, insieme potremo ottenere ciò che è necessario. Non

dare niente per scontato, non lasciarsi ingannare dai luoghi comuni,

non indulgere in pregiudizi, verificare il verificabile con i propri

occhi, ascoltare i diversi punti di vista prima di prendere posizione,

cercare soluzioni nuove a problemi vecchi, sono solo alcuni degli

spunti che permettono di esercitare e ritrovare la capacità di usare la testa in modo attivo, libero e autonomo. La caratteristica di uomini che con le loro scoperte, teorie e leggi hanno cambiato per sempre il mondo....

Non

dobbiamo aspettare fino a quando la crisi della società raggiungerà il

livello di pericolo. Dobbiamo agire! Ogni persona può agire. Se ognuno

di noi fa la sua parte, insieme potremo ottenere ciò che è necessario. Non

dare niente per scontato, non lasciarsi ingannare dai luoghi comuni,

non indulgere in pregiudizi, verificare il verificabile con i propri

occhi, ascoltare i diversi punti di vista prima di prendere posizione,

cercare soluzioni nuove a problemi vecchi, sono solo alcuni degli

spunti che permettono di esercitare e ritrovare la capacità di usare la testa in modo attivo, libero e autonomo. La caratteristica di uomini che con le loro scoperte, teorie e leggi hanno cambiato per sempre il mondo....

- La relatività ristretta di Einstein

- Il secondo principio della termodinamica di Clausius

- La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday

- La legge della pressione idrodinamica di Bernoulli

- La legge della gravitazione universale di Newton

- La Teoria dell'evoluzione delle specie

- La Teoria della relatività

- La Teoria del Big Bang

- Dettagli

- Categoria: Curiosità dal Web

La teoria della relatività speciale (RS) o ristretta è una teoria fisica pubblicata nel 1905 da Albert Einstein, allo scopo di rendere compatibili tra di loro la meccanica e l'elettromagnetismo per trasformazioni del sistema di riferimento. L'aggettivo speciale si riferisce al fatto che vengono considerate trasformazioni solo tra sistemi di riferimento inerziali, escludendo quindi i sistemi accelerati, come, per esempio, quelli sotto l'azione della forza gravitazionale.

La teoria della relatività speciale (RS) o ristretta è una teoria fisica pubblicata nel 1905 da Albert Einstein, allo scopo di rendere compatibili tra di loro la meccanica e l'elettromagnetismo per trasformazioni del sistema di riferimento. L'aggettivo speciale si riferisce al fatto che vengono considerate trasformazioni solo tra sistemi di riferimento inerziali, escludendo quindi i sistemi accelerati, come, per esempio, quelli sotto l'azione della forza gravitazionale.Dieci anni più tardi, Einstein pubblicò la teoria della relatività generale, in cui estese il concetto di invarianza anche ai sistemi sottoposti alla forza della gravità.

Le scoperte di Galilei e Newton portavano a negare l'esistenza di uno spazio assoluto. Il principio di inerzia e di relavità galieliana del moto introducevano la nozione di uno spazio che dipende dall'osservatore, ossia dalla scelta del sistema di riferimento.

Isaac Newton

rigettò l'idea di un'esistenza di uno spazio assoluto, pur derivante

dalle sue scoperte. Esso era in contraddizione con le convinzioni che

Newton espresse nei suoi numerosi scritti di teologia.

L'esistenza di un tempo assoluto era invece ancora compatibile con la teoria di Galilei e Newton, e fu rimossa con la relatività ristretta.

Le soluzioni alle equazioni di Maxwell prevedono l'esistenza di perturbazioni dello spazio-tempo, onde che si muovono a velocità prossime a quella della luce. La gravità di Newton e le forze della meccanica classica presupponevano coppie di forze simultanee agenti a distanza, una reazione istantanea, laddove la nozione di campo ammette velocità elevatissime, ma comunque un tempo finito per la propagazione del segnale.

Occorreva conciliare le equazioni di Maxwell con la fisica classica. Inizialmente, si postulò l'esistenza dell'etere, senza modificare o negare le teorie esistenti.

La velocità della luce diventava un importante valore sperimentale per verificare le leggi di Maxwell e l'esistenza dell'etere.

Einstein rimosse questo postulato e costruì da zero una teoria che poteva conciliare la fisica classica con le scoperte di Maxwell.

La relatività ristretta afferma che uno spazio e un tempo assoluti non esistono, e che questi sono entrambi proprietà relative all'osservatore.

Se gli esperimenti evidenziavano che la velocità della luce è un valore costante, indipendentemente dall'osservatore che esegue la misura, e da Galilei in poi era chiara la relatività del movimento di un corpo e dello spazio, anche il tempo doveva essere pensato in termini relativi, per consentire la definizione di costanti fisiche universali, ossia indipendenti dalla scelta del sistema di riferimento.

- Dettagli

- Categoria: Curiosità dal Web

Il secondo principio della termodinamica, è un principio della termodinamica classica. Esso si fonda sull'introduzione di una nuova funzione di stato, l'entropia, e di due postulati che ne regolano le caratteristiche.

Il secondo principio della termodinamica, è un principio della termodinamica classica. Esso si fonda sull'introduzione di una nuova funzione di stato, l'entropia, e di due postulati che ne regolano le caratteristiche.

Il secondo principio è fondamentale, in quanto stabilisce il verso delle interazioni termodinamiche, ovvero chiarisce il perché una trasformazione avviene spontaneamente in un modo piuttosto che in un altro; basti pensare al calore che fluisce naturalmente da una sorgente più calda ad una più fredda: il contrario è impossibile. Impossibilità, questa, non deducibile affatto dal 1° principio della termodinamica.

Presenteremo due modi diversi di intendere il 2° principio:

- Il primo (più rigoroso e matematico), che si basa su una valutazione quantitativa del 2° principio.

- Il secondo, più pragmatico, che è legato ad una fenomenologia fisica attraverso la quale si manifesta il 2° principio.

Entrambi hanno un ruolo fondamentale per la comprensione del secondo principio.

Nella formulazione di Clausius, si afferma che è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di trasferire calore da un corpo più freddo a uno più caldo.

- Dettagli

- Categoria: Curiosità dal Web

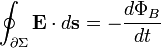

La legge di Faraday o legge dell'induzione elettromagnetica

è una legge fisica che quantifica il fenomeno dell'induzione

elettromagnetica, ovvero l'effetto di produzione di corrente elettrica

in un circuito posto in un campo magnetico variabile oppure un circuito

in movimento in un campo magnetico costante. È stata scoperta nel 1831

dal fisico inglese Michael Faraday, ed è attualmente alla base del

funzionamento dei comuni motori elettrici, generatori elettrici e

trasformatori.

La legge di Faraday o legge dell'induzione elettromagnetica

è una legge fisica che quantifica il fenomeno dell'induzione

elettromagnetica, ovvero l'effetto di produzione di corrente elettrica

in un circuito posto in un campo magnetico variabile oppure un circuito

in movimento in un campo magnetico costante. È stata scoperta nel 1831

dal fisico inglese Michael Faraday, ed è attualmente alla base del

funzionamento dei comuni motori elettrici, generatori elettrici e

trasformatori.

La legge di Faraday afferma che la

corrente elettrica indotta in un circuito chiuso da un campo magnetico

è proporzionale alla variazione del flusso magnetico di tale campo che

attraversa l'area abbracciata dal circuito nell'unità di tempo. Dato che la corrente in un circuito  è proporzionale al campo elettrico E attraverso la conduttività elettrica, si avrà una relazione di questo tipo

è proporzionale al campo elettrico E attraverso la conduttività elettrica, si avrà una relazione di questo tipo

dove ΦB è il flusso magnetico attraverso una superficie concatenata con il circuito (che può essere scelta ad arbitrio essendo il campo magnetico solenoidale); per essere più precisi, si tratta del flusso associato al campo magnetico nel vuoto B. La circuitazione del campo elettrico è direttamente connessa al lavoro fatto sulle cariche del conduttore dai campi variabili, e prende il nome di forza elettromotrice. Franz Ernst Neumann riformulò dopo Faraday (1845) la legge dell'induzione proprio in termini di forza elettromotrice. Il segno meno sta ad indicare che la corrente prodotta si oppone alla variazione del flusso magnetico, compatibilmente con il principio di conservazione dell'energia: in altri termini, se il flusso concatenato è in diminuzione, il campo magnetico generato dalla corrente indotta sosterrà il campo originario opponendosi alla diminuzione, mentre se il flusso sta crescendo, il campo magnetico prodotto contrasterà l'originario, opponendosi all'aumento. Questo fatto è noto anche come legge di Lenz.

È importante notare come un campo magnetico costante non dia origine al fenomeno dell'induzione. Non è possibile quindi collocare un magnete all'interno di un solenoide ed ottenere energia elettrica dal nulla; essa può ottenersi solo muovendo il magnete, a spese dell'energia meccanica quindi. Va comunque osservato che se il circuito è aperto, non si ha flusso di corrente e non si ha dissipazione di energia per effetto Joule; dunque, non si ha nemmeno una forza di reazione alla variazione di campo magnetico ed il movimento del magnete o del circuito avviene in assenza di lavoro. Solo in presenza di una circolazione di corrente nel circuito con dissipazione di energia, la variazione di campo magnetico prodotta dal magnete subirà una resistenza e richiederà di compiere un lavoro per attuarsi. In base a questo principio, un generatore consuma tanta energia meccanica quant'è l'energia elettrica in uscita (trascurando le perdite per effetto Joule).

Il fenomeno è perfettamente coerente se riferito a circuiti non deformabili, in modo tale cioè che la variazione di flusso sia unicamente legata alla variazione temporale del campo magnetico stesso. Nel caso vi sia un movimento relativo fra circuito e flusso è possibile sia un approccio con la legge di Faraday-Neumann-Lenz introducendo il concetto di flusso "spazzato", oppure risulta più immediato un approccio tramite la circuitazione indotta dalla forza di Lorentz dovuta alle cariche del circuito in moto all'interno di un campo magnetico. Si può dimostrare infatti che il primo approccio e il secondo sono equivalenti.

La legge di Faraday è di natura relativistica, poiché il suo effetto è legato al movimento relativo del circuito rispetto alle sorgenti del campo magnetico.

- Dettagli

- Categoria: Curiosità dal Web

L'idrodinamica è la parte della meccanica dei fluidi che studia il moto dei liquidi.

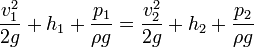

L'idrodinamica è la parte della meccanica dei fluidi che studia il moto dei liquidi. L'equazione di Bernoulli, citata in seguito, è il cuore di tutta l'idrodinamica. Essa altro non è che una formulazione matematica della legge di conservazione dell'energia totale, che sfrutta parametri quali l'altezza di partenza e di arrivo del flusso d'acqua, la velocità di partenza e di arrivo, la pressione di partenza e di arrivo, la densità e l'accelerazione di gravità. Queste grandezze sono poste in relazione tramite l'equazione:

dove

- v1 e v2 sono le velocità in due punti differenti del flusso;

- h1 e h2 sono le due altezze prese in considerazione;

- p1 e p2 sono le pressioni esercitate in due differenti punti del flusso;

- ρ è la densità

- g l'accelerazione di gravità (costante).

Le unità di misura risultanti sono in metri. Abbiamo quindi altezza geodetica, altezza piezometrica e altezza cinetica.

É bene ricordare, tuttavia, che tale equazione deve sottostare a delle ipotesi: ci si deve trovare, infatti, nelle situazioni di flusso inviscido, stazionario, irrotazionale ed incomprimibile.

Altri articoli …

- La legge della gravitazione universale di Newton

- La Teoria dell'evoluzione delle specie

- La Teoria della relatività

- La Teoria del Big Bang

- Rss Feed. Cosa sono e a cosa servono

- Controllo velocità ADSL

- No Kappa io scrivo in Italiano

- Bush si allena a evitare le scarpe in faccia

- Lo tsunami che colpì Messina e Reggio causato da una frana sottomarina

- E ora progetto il ponte sullo Stretto, nel quaderno a quadretti

Pagina 21 di 76

Home Page

Home Page